Repliegues

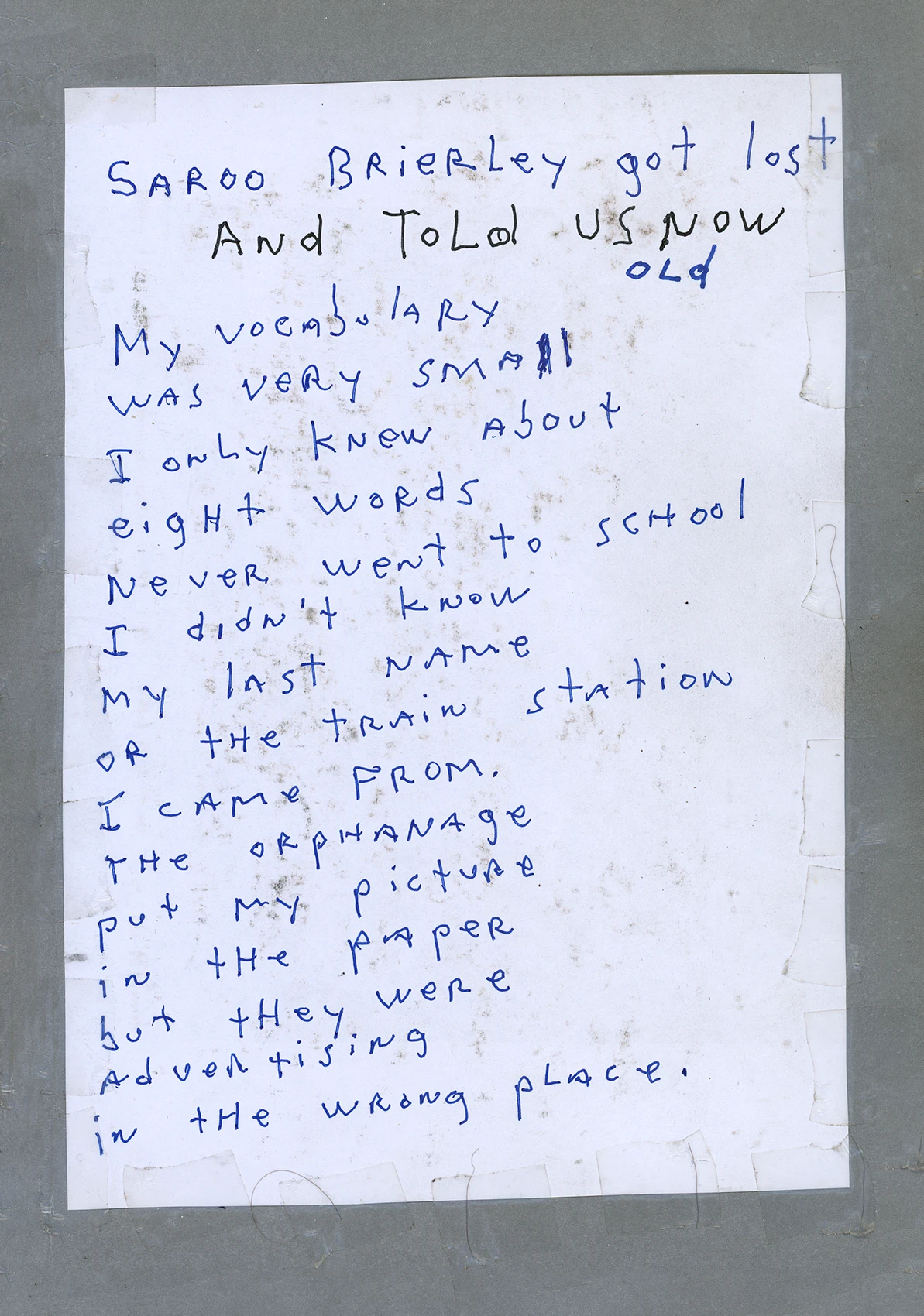

En un repositorio de notas y recopilación de documentos comentados, el Gramercy Park de Diego Maquieira (2024) es un libro estrechamente ligado a su contexto de producción y en parte a la vida huraña por la que optó el poeta, quien tras publicar sus históricos La Tirana (1983) y Los Sea Harrier (1993), además de obtener el Premio Nacional Pablo Neruda (1989), mantuvo una distancia prudente de la esfera pública. Como dice: “Yo nunca pensé en un concepto de carrera (…) me asomaba [en la escena literaria] pero nunca entré al ruedo, porque la verdad es que mi actitud era más importante que mi vocación. (…) No tenía metas.”[1] Incapaz de someter su trabajo a proyectos, especialmente en sus libros más recientes, el Annapurna (2013) y el Gramercy Park, trabajan con mareas de información que ingresan de modos desjerarquizados a la página, y en este último caso, es la elaboración de un armatoste de imágenes y textos cuya solidez reposa en la desinteresada constancia de su quehacer y fabricación, en la pura manipulación de archivos náufragos. Una práctica escritural fundada en las correspondencias de la lectura.

La duda respecto a dónde hemos de ubicar este libro —desborde de fotocopias, apuntes, citas trastocadas y largo etcétera de recursos— es una pregunta que no se satisface con la mera nomenclatura de la poesía visual o el libro objeto. Por su contexto de elaboración, una alternativa que acude es la del “diario del ermitaño”, donde caben desde los diarios de Kamo-No-Chomei[2] hasta Wittgenstein (notas recolectadas y publicadas recién en 1969) con su retiro de la escritura tras acabar el Tractatus lógico-philosóphicus (1921) para dedicarse brevemente a ser jardinero en un monasterio. Las referencias son vastas, y sabrá disculpar el lector que recurramos a escenarios tan distantes, puesto que tal como este libro pareciera tratar sobre los libros (en toda acepción de compiladores de registro), y como una escritura propia de aquel que se rehúsa a escribir (prefiriendo en cambio la lectura apuntada), no podemos sino ingresar por sus propios términos. Y son justamente estos medios y contextos de producción los que dada su profunda relación con la improductividad y el aislamiento, van a acabar determinando lo que llamaremos la “escritura en retiro” de Diego Maquieira, quien a todas luces nos resulta un paradigma local digno de atención y análisis a la hora de considerar aquel escenario en el que la escritura y publicación parecieran antagonizar.

El Atlas

El título del apartado previo, Repliegues, puede entenderse de dos maneras: el repliegue de “colgar los hábitos”, o el pliegue y repliegue con que opera Maquieira en su puzle de referencias. En la misma línea, nos resultaría restrictivo abordar de manera aislada el Gramercy Park, sin antes leer un arco general de su trayectoria marcado por el desplazamiento de imágenes prefabricadas, y que cuenta con antecedentes previos a la publicación de sus obras más famosas. Hablamos de Bombardo (1977), mezcla de fotomontajes y textos en los que apreciamos algo de toda esta práctica que hoy vuelve a emerger. Para trazar una genealogía del estado actual de la escritura de Maquieira, volvemos incluso a la aventura barroca de La Tirana, pues estremeció los paradigmas polifónicos de manera insospechada, haciendo uso de delirios místicos que serían los primeros cruces de voces aglomerantes en Chile, y en los que el poeta no solo dejó abiertos los canales de la corriente de la conciencia, sino que la cualidad “intrusiva” del pensamiento tomó especial protagonismo en toda su cualidad parasitaria y de ente autónomo. El mismo Gonzalo Millán llamará Virus a su libro de 1987 y abrirá tal entrega enunciándonos: «La palabra es un virus de otro planeta», frase de William S. Burroughs, de quien podemos colgarnos si consideramos que los procedimientos del Gramercy Park han sido asociados al cut-up de Burroughs[3], apreciación que si bien resulta inexacta, aún expresa una voluntad de desconfigurar las fuentes del lenguaje. Como sabemos el cut-up brinda deriva, mientras que los montajes de Maquieira trabajan más con el aclimatamiento de las referencias exploradas, pero también con un afán de desconfigurar el control sobre la escritura. Forzarle a la escritura una desconfiguración no es lo mismo que tomar la actitud minuciosa del montajista. Pero volviendo a la cita tomada por Millán –su propia noción de virus–, al tomarla prestada para leer a Maquieira notamos que sus procedimientos se vieron transversalmente marcados por la “señal abierta”, carácter polifónico patente en La Tirana, donde además ficción y realidad se frotaban indisolublemente. De igual manera, diremos que el Gramercy Park obedece a un hilván de canales cruzados, asistiendo a una perspectiva menos subjetiva en comparación a ese carácter romántico que regía en La Tirana. El hablante ha perdido su calidad literaria, el descentramiento es total y solo queda la data cotejándose. La biblioteca ha externalizado la mente del autor, y ya no se puede decir que el asunto esté en sus manos.

“Cosmos de bolsillo” le llamará el escritor Matías Rivas[4], y con un ánimo del que hace ecos, célebre es la delirante empresa moderna que narra Gustave Flaubert en las páginas de Bouvard y Pécuchet, donde esta pareja de hombres franceses se afanan en la locura enciclopédica de catalogar toda clase de conocimientos dispares, pasando rápidamente de la matemática a la botánica, de la astronomía a la teología, de la alquimia a la cocina, y así por una larga cadena de sucesiones entre las que naufragan aferrados a la idea de sistematizar de manera total el conocimiento. Fue el caso de Denis Diderot, un joven novelista y amante de los salones de pintura que en el año 1765, inspirado por los recursos metaficcionales de Las Mil y una noches, escribiría su novela Jacques el fatalista y su amo (1765 a 1780), en la que cultivó una historia capaz de contener toda clase de historias. Puesta en abismo de cajones sucesivos y digresiones, que posteriormente hicieron al joven enciclopedista arrojarse a la tarea de reunir en un solo libro todas las palabras que encontró. En la enciclopedia, entrarían toda clase de objetos, inclusive los de mal gusto, o los de la clase baja, las herramientas forjadas por los artesanos, todo. De ahí su potencial revolucionario, de un pragmatismo cuya única arbitrariedad jerárquica era el orden alfabético, juntando a rastrojos con reyes, y a esclavistas con esclavos. Flaubert no sólo parodiaba la empresa de la ilustración y del enciclopedismo decimonónico, sino que él mismo se arrojaró a la redacción de su propio diccionario con juguetonas y sugerentes definiciones: “Ángel. —Queda bien en el amor y en la literatura. Anillo. —Muy distinguido si se lleva en el dedo índice. Colocarlo en el pulgar es demasiado oriental. Usar anillos deforma los dedos. Anteojos. —Insolentes y distinguidos.”[5] Sin duda hallaremos en sus novelas un riguroso compilado de data específica, fruto de extensas y agudas investigaciones con las que articulaba el desarrollo de su realismo. En su momento, el Moby Dick de Herman Melville fue el libro más completo sobre ballenas, y así suele ocurrir con las investigaciones de Flaubert.

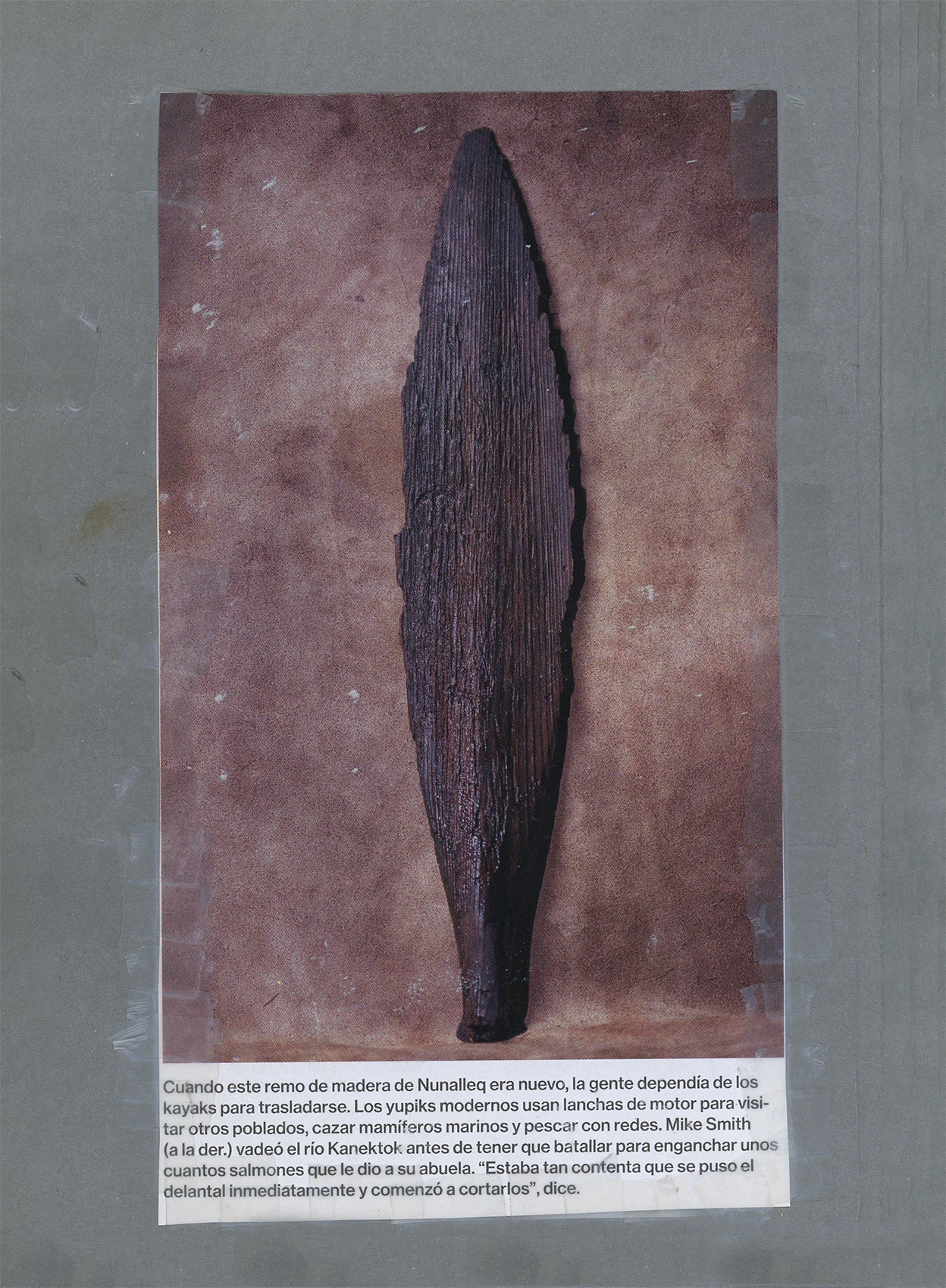

Para irnos adentrando a nuestro siglo y con ello acudir al actual devenir del archivo y sus sistemas, es menester pasar cuanto antes a la figura de Aby Warburg, quien con su Atlas Mnemosyne se accedería a en gran parte a la noción de archivo abierto y relaciones a destiempo entre las imágenes. Mas de cerca, encontraremos otro antecedente indiscutible en la figura de Juan Luis Martínez con su Nueva Novela, la cual, publicada en 1977, también sufrió por la ambigüedad de no ser un libro de poemas, ni poesía visual, y tampoco arte. Un libro de formulaciones más bien. Una tradición de dispositivos complejos, trabajados casi como una sátira de lo que Spinoza hizo con su Ética[6], al conllevar una esquematización geométrica con el tratado de las pasiones y la condición humana. La Caja Verde de Marcel Duchamp, aquel dispositivo publicado en 1934, aunaba minuciosamente las investigaciones del artista, combinando fuerzas eróticas con esquemas renacentistas de perspectiva, sistemas de relojería, boxeadores, moledoras de café, cañones invisibles, intercambios telemáticos, y otras piezas que explicaba punto por punto describiendo el sistema operativo del Gran Vidrio. Curiosamente, esta clase de obras aspiran a la formulación de un modelo íntegro radican casi exclusivamente en manos de obradores ariscos, ermitaños. Emblemático sucesor de estas familias vendría a ser el Torpedos (2024) de Yanko González, ordenado a partir de la inventiva técnica para el ocultamiento y porte de claves, tal como habría de remitir el título y su alusión a la trampa escolar.

Marginalias

El caso de Yanko González sirve como bisagra para esta tercera sección, pues resulta apto para pensar lo que es en Maquieira la escritura al margen, y por ahí mismo, la economía que le es menester, y la capacidad de síntesis que atinge a la pura observación, diremos la cuña (curiosa perseverancia de la escritura cuneiforme), el inciso textual. Si lo pensamos, una tarea moderna fue la concepción de la enciclopedia, pero con ella vino otra que fue la de la enciclopedia portátil, y del mismo modo pareciera que se siguen el magnánimo pergamino del Annapurna con aquella proporción “de bolsillo” que tiene el Gramercy Park.

Hay un vuelco a lo reducido en pos de su circulación, y aún cuando la distancia histórica es abismal, resulta tal como en la tradición escolástica del medioevo que se dedicó largamente a circular en los márgenes del texto, desarrollando la práctica del comentario con una economía de medios proporcional a sus límites.

Con el vuelo tomado por Flaubert y Warburg, James Joyce nos dejaría también una muestra emblemática del uso escolástico de la marginalia en el tercer capítulo de su Finnegans Wake, compuesto de lo que vendrían a ser los cuadernos lectivos de los mitológicos hermanos de la novela, a menudo emparentados con Caín y Abel, Rómulo y Remo, y otras parejas de figuras mitológicas. En aquella sección, juega con el quadrivium, mezclando constelaciones geométricas con la formación de ángeles, y coitos grotescos, entre los que toma lugar la lacerante formación de la carne. Un régimen deductivo y ramificado entre comentarios, notas, referencias trastocadas, y sinnúmero de entradas cruzadas que van haciendo sentir el pulso de los enlaces.

Con el antecedente del Annapurna[7], este inmenso rollo que acumuló (véase a su vez, el rollo en que Jack Kerouac escribió Los Vagabundos del Dharma), no solo se atisba desde ya la latencia del continuum escritural, sino que la anacronía del formato textual, sitúa grácilmente el quijotismo que caracteriza a Maquieira en su lunático despliegue.

Georges Didi-Huberman repasa las palabras de H. Heine sobre el ocaso del clasicismo y nos dice: “Los dioses paganos se hallan en el exilio (…) sobreviven disfrazados, caminan travestidos entre la urbe.”[8] Terminemos ahí con esta sección, para pensar en la manera en que Maquieira remonta siglos y milenios entre material de kiosko, pero además para dejar notado que los poetas también parecen sobrevivir disfrazados, escondidos en el caso de Maquieira, como tantos otros más: algunos químicos y farmacéuticos, profesores, trabajadores de la construcción, y varios conserjes esporádicos. Una poesía que habita en el retiro, que se escribe escondida, al margen.

Estancamiento como cultivo

El agua que no se mueve se pudre[9], pero también es innegable que esta clase de obras no puede sino emerger de un conglomerado de papeles acumulados bajo la cama. Gramar-mercy park, el parque de la gramática piadosa, o simplemente, y como ha dicho: el parque al que acudía de manera privada, con llaves residenciales, cuando vivía de niño en Nueva York. El hecho es que a su manera este libro reúne lo que se aconcha al fondo, en tanto que su economía pende de una falta de pretensión, de una renuncia, y una entrega a la escritura como emergencia antes que un proyecto. Aquí la escritura no se manifiesta como una herramienta de uso, sino como un fenómeno ineludible. En su pura administración y composición de data, Gramercy Park está hecho de una escritura formulada como lectura, y decanta en un libro destinado a leer el atiborramiento de libros, a hojear la biblioteca y salita del autor con sus ojos.

Bibliografía

Blake, William. El matrimonio del cielo y el infierno. Barcelona: Cátedra, 2002. Obra original publicada en 1793.

Bunting, Basil. Chomei en Toyama. Traducido por K. Folch. Barcelona: Lecturas Ediciones, 2019. Trabajo original publicado en 1932.

Didi-Huberman, Georges. Atlas: ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

Flaubert, Gustave. Diccionario de los lugares comunes. Traducido y con prólogo de A. Ciria. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2004. Trabajo original publicado en 1869.

Joyce, James. Finnegans Wake: Una lectura anotada de cuatro capítulos. Estudios (Libro III). Lima: Colmena Editores, 2021.

Maquieira, Diego. “Entrevista con Javier García Bustos.” Revista Santiago, 4 de enero de 2024.

Rivas, Matías. “Cosmos de bolsillo.” La Tercera, 30 de marzo de 2024.

Spinoza, Baruch. Ética. Traducido por M. F. Rodríguez. Madrid: Editorial Trotta, 2008.

[1] Diego Maquieira, entrevista con Rodrigo Careaga (Santiago, UDP), 2025).

[2] Kamo-no-Chomei (1154-1216), poeta zen japonés cuyos extensos diarios de ermitaño son considerados un clásico de la ensayística de reclusión y de la literatura budista. En occidente, estos fueron profusamente difundidos por medio de la traducción libre de Basil Bunting, titulada Chomei en Toyoma y publicada en 1932. Actualmente se encuentra traducida al español por Kurt Folch bajo el sello de Lecturas Ediciones, 2019.

[3] García Bustos, J. (2024, 4 de enero). Diego Maquieira: “Yo ya me retiré, ya pasé por el siglo XX”. Revista Santiago.

[4] Rivas, M. (2024, 30 de marzo). Cosmos de bolsillo. La Tercera.

[5] Flaubert, G. (2004). Diccionario de los lugares comunes (A. Ciria, Trad. y Pról.). Libros del Zorzal. (Trabajo original publicado en 1869).

[6] Spinoza, B. (2008). Ética. (M. F. Rodríguez, Trad.). Editorial Trotta.

[7] Más de 200 láminas hechas con fotocopias intervenidas por el autor. Gran parte expuestas en la XXX Bienal de São Paulo el 2012,. El 2013 D21 Editores publica una edición de 500 ejemplares con 88 firmados por el autor.

[8] Didi-Huberman, G. (2010). Atlas: ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (p. 74). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Ensayos publicados con motivo de la exposición homónima comisariada por el autor entre noviembre de 2010 y marzo de 2011).

[9] Blake, W. (2007). El matrimonio del cielo y el infierno (A. Castro, Trad.). Editorial Valdemar. (Obra original publicada en 1793).