Un pintor se rodea, como todos, de lo que necesita: su paleta, los pigmentos, los pinceles de distintos tamaños, cosas que le inspiran; hecho producido por una mezcla de estímulo y acogida. El lugar en que se instala tiene mucho de sus cuadros, de su pintura, es la antesala, la cámara de aquellas producciones que van a aparecer de un momento a otro. El taller es el horno.

Cada una de esas cosas que habitan el taller van a hablar de ese pintor cuando no esté. Esta vendría a ser, por ejemplo, una de las intenciones de las casas-museo, revivir la presencia del artista inerte, permitiendo que emerja el espectro.

Entre los vestigios que existen de los talleres de Enrique Zañartu en Francia, podemos ir conociéndolo gracias a esos objetos que quedaron. Una presencia que se dibujará a partir de ellos, que creará en nuestra imaginación la pintura de su personalidad. No lo conocimos, pero sabemos de su historia, de dónde viene, dónde eligió vivir, dónde murió. Santiago de Chile, Nueva York, París, el Atelier 17 a ambos lados del Atlántico, aprendizaje y enseñanza, trayecto internacional.

Los que fueron los últimos talleres de Enrique, entre ciudad y campo —la torre Tolbiac en París / un ex leprosario del siglo XII en Yévre-la-Ville— , como es natural, se vieron reducidos tras su muerte. Los objetos y materiales fueron transportados, heredados, pero algunos seleccionados con cuidado para conservar una cierta latencia viva, sin que eso significara erigir ningún altar ni muro recordatorio, simplemente los objetos siguieron ocupando su lugar de manera libre, al ancho de un espacio que les pertenecía.

En aquel pequeño poblado al sur de París, camino a Orleáns, se encuentra el ánfora con los restos de Enrique, bajo su prensa de grabado y junto a algunos de esos objetos que le rodeaban al crear. Pareciera ser este el mejor modo de reposar, como si el taller fuera el único lugar posible para recibirlo, para contenerlo. Los altos muros del que fuera un leprosario junto a la iglesia romana del pueblo, otorgan el escenario para que el artista siga perteneciendo a todo aquello que le acompañó en su labor, por esa razón es que la prensa de grabado aguarda atenta el ponerse en movimiento de nuevo y los pinceles dan la impresión de estar siendo usados.

Detrás del muro exterior de la propiedad, a la que Zañartu irónicamente llamaba ‘fundo’, comienza una pendiente que conduce a un estero rodeado de bosque, de esos bosques plantados, no espontáneos, que desde Chile percibimos con un aire de decorado que no podemos comprender. Por la senda que va orillando el estero se llegan a ver culebras —posibles víboras — o asombrosas apariciones de pequeños ciervos.

Hay verdor, hay caminos de huella, tierra de hojas, ruinas de iglesias. En el pueblo próximo llamado Yèvre-le-Châtel, existe una Fortaleza Phillipe Auguste del siglo XIII, y en cuyo cementerio se albergan las tumbas de la pintora portuguesa María Helena Vieira da Silva y la de su marido, el pintor de origen Húngaro Arpad Szenes. Son lugares que demarcan una zona, convertida con el tiempo, en albergue de pintores del mundo, dándoles guarida para respirar, luz para trabajar, tierra para quedarse, (rester-là).

En sentido inverso a la pendiente se deja ver una extensa planicie, la cosecha del heno es agrupada en montones que luego los hombres van enrollando, vemos así grupos circulares que descansan antes de emprender ruta por Francia. Ese espacio plano que divide al paisaje en solo dos posibilidades se parecía más a un gran jardín delimitado, donde nadie podría extraviarse. Por eso a Enrique Zañartu le gustaba pensar que tras ese horizonte cercano se encontraba el mar, es decir, el lugar donde nació. Aunque ese lugar está lejos de todo, siempre.

La geografía sin relieves deja un poco desprotegidos, semidesnudos a quienes han podido subir y bajar desde la infancia por la cordillera, al no tenerla se produce un efecto desorientador. La presencia de las enormes variaciones de relieves, altitudes diversas, texturas ilimitadas, valles transversales que provocan un efecto de oleaje, son un espectáculo de sensaciones que van a penetrar fuertemente en sus habitantes. No sabríamos dibujar un paisaje en Chile sin la montaña. No es extraño pensar entonces que a Enrique le acompañara este relieve en el momento de pintar, en el momento de hacer un grabado. Los minerales, las tonalidades infinitas de la cordillera y los valles, del desierto, del paisaje frío y glacial, aparecen en sus obras, como si nunca se hubiera alejado de Chile, es decir, estaba geológicamente conectado, “pintando horizontes” como él mismo decía, siendo un “cosmonauta del cotidiano”, como le dijeron.

Por eso, en el taller habían fósiles, conchas de diversos tamaños, piedras, cristales de sal, un muestrario natural que daba guiños a un Chile que se hacía sentir en medio de la provincia francesa, como si fueran manchas de color vistas a lo lejos desde la carretera. Encontramos una negra cerámica de Quinchamalí o un cinto en blanco, negro y rojo, tejido en telar mapuche, enrollado, juntando el polvo del tiempo. También, canastos de tejido chilote, grandes y pequeños, más otras cerámicas de Pomaire. Las fibras naturales y el barro chilenos prevalecen quietos, atestiguando que han sido compañeros de ruta.

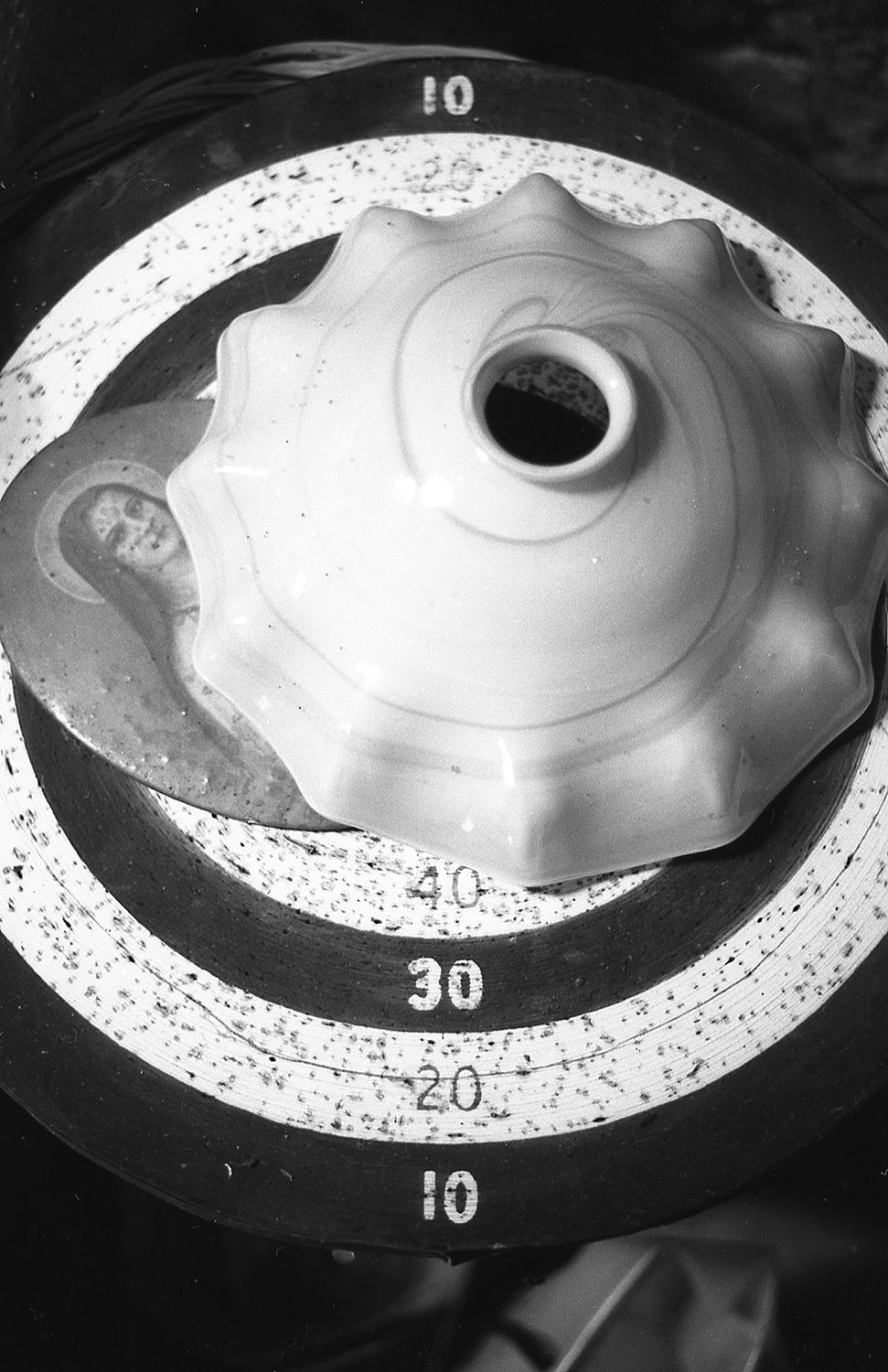

Entremedio, aparece un tablero de tiro al blanco, imaginamos entonces a Enrique acertando a los círculos en medio del taller, usando los dardos con mucha concentración, dándose pequeñas pausas (o quizás largas), en que la puntería daría descanso a la elaboración de las creaciones. También aparece un barco chileno dentro de una botella, una botella imposible, un perfecto velero que fue construído con pinzas o hilos, probablemente gracias a la paciencia que solo se podría desarrollar bajo el encierro dentro de una celda.

Todos estos objetos no entran en la categoría de recuerdos, tienen la particularidad de pertenecer en su mayoría a ecosistemas a los que pueden regresar sin producir impacto negativo, de alguna manera no solo son artesanías sino que nunca dejaron de ser tierra, fósil, fibra natural. No son recuerdos, porque como sucede con los vestigios arqueológicos, traen al presente todo aquello que apela al origen, de esa manera la conexión con él es una experiencia que se vive en el presente, una certeza de pertenencia. Entonces, estos objetos que rodearon a Enrique Zañartu, son muy parecidos a los que formaron esos primeros cúmulos funerarios, o a los conchales que indicaron asentamientos humanos de hace milenios, a los huesos y huellas y pinturas en las cavernas descubiertas en Francia, todo eso es imperecedero y es evidente que Enrique lo entendió por completo, supo celebrar la conciencia de ese origen sumergiéndose en la poesía y en las ciencias de la naturaleza, viviendo acompañado de una poética-geológica.

Referencias Imágenes

La alquimia funcionó como el motor que propició el recorrido de los minerales hasta llegar a ser pigmentos y soportes que ayudarían a dejar huellas. Huellas luego multiplicadas, huellas en planchas de cobre o de piedra, pigmentos como el azul ultramar hecho con lapislázuli molido, piedra que existe en abundancia en Chile y Afganistán, repartida equilibradamente en ambos hemisferios y que da cuenta de su uso y valoración a través de milenios en puntas de flechas, máscaras funerarias y joyas sagradas hasta llegar a convertirse en su síntesis molecular con el preciado pigmento.

Aquel recorrido que han hecho los minerales, emergiendo desde profundas capas geológicas para llegar hasta la tela y al papel, estuvo latente en las obras de Enrique Zañartu, por ejemplo, en la serie Beachcomber -nombre que le dio a algunas de sus obras de los años 50- como una suerte de despliegue de posibilidades. La geología se expresa en su pintura, siendo una fuente de material pero también de reflexión.

El término beachcomber es intraducible, suena bien, suena a una función u ocupación legendaria. Recorrer el borde costero y recolectar objetos o sus resabios es algo que todos comprendemos o hemos experimentado en algún grado. Caminar a la orilla del mar, en aquel borde difuso entre lo sólido y lo líquido, entre la masa compacta del agua en movimiento y lo seco, lo estático; nos deja al medio de fuerzas antagónicas como sus testigos, haciendo horizonte. El horizonte camina con nosotros decía Zañartu. Un hombre, un horizonte.

Enrique Zañartu fue un artista beachcomber, un caminante que vivió profundamente la experiencia de sentirse parte del paisaje, un caminante consciente de contemplarlo desde adentro, entre cordones montañosos, relieves costeros, desiertos y océanos, único lugar de emplazamiento que proporciona cierta calma y clarividencia gracias al silencio del solitario que escucha a los ecos de la tierra. “L’homme porte sous son bras son horizon” (El hombre lleva bajo el brazo a su horizonte), insiste Zañartu.

Pareciera ser que a los grandes espacios solo puede contenerlos la poesía, porque para comprenderlos o sentirnos parte de ellos necesitamos de una orientación, la poesía cumpliría la labor de brújula. A su vez, el grabado se conecta directamente con la poesía, emparentados desde los origines de la imprenta y los libros ilustrados. Por esta razón, es en el Atelier 17, lugar de encuentro de los artistas exiliados en Nueva York, donde Zañartu podía sentirse parte en su condición de extranjero, en cierto modo autoexiliado. Es relevante el hecho de que fuera discípulo de William Hayter, fundador del taller y, además, su amigo; que enseñara las técnicas y a la vez las practicara en sus propias creaciones, eso lo hacía estar dentro del proceso, haciendo-aprendiendo-enseñando en proporciones equivalentes.

De alguna manera el exilio, el territorio, el paisaje, el horizonte extraviado son partes de una misma situación que se materializa en sus grabados y pinturas. Las maneras de conectar con ese paisaje del sur del mundo, de traerlo al presente y hacerlo cotidiano, fueron encontradas en una abstracción que dio rienda suelta a percepciones más allá de lo visual. Lo que intuimos en la obra de Zañartu nos puede llevar a una palpable presencia de organismos, ecosistemas, olores y humedades, nos remite a eso más que a un lugar determinado de un paisaje reconocible. Nos lleva al interior de las capas geológicas, al lugar donde mejor se puede calmar el pesar del desarraigo y del destierro. La misma calma que puede otorgar, desde un pasado remoto, el abrigo de una cueva y sus pinturas rupestres, siendo el refugio originario.

Bibliografía

- Romera, A. 1968, Historia de la Pintura Chilena, Santiago, Zigzag.

Catálogos:

- D21, 2019, Rencontre Enrique Zañartu, Nº 71, Santiago, Chile.

- Museo de Arte Contemporáneo, 2008, Ser horizonte, Santiago, Chile.

- Catálogo Razonado, 2017, Colección Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

- Mussée National de Rennes, (2016) Enrique Zañartu, Beachcomber, Collection nº5, Francia.

- Museo nacional de Bellas Artes, 2021, Sitio artistas visuales chilenos https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40278.html